新緑の季節、私はかつて三十代後半まで足跡を残した大阪の地に思い出とともに舞い降りた。

そこは大阪市北区中之島。

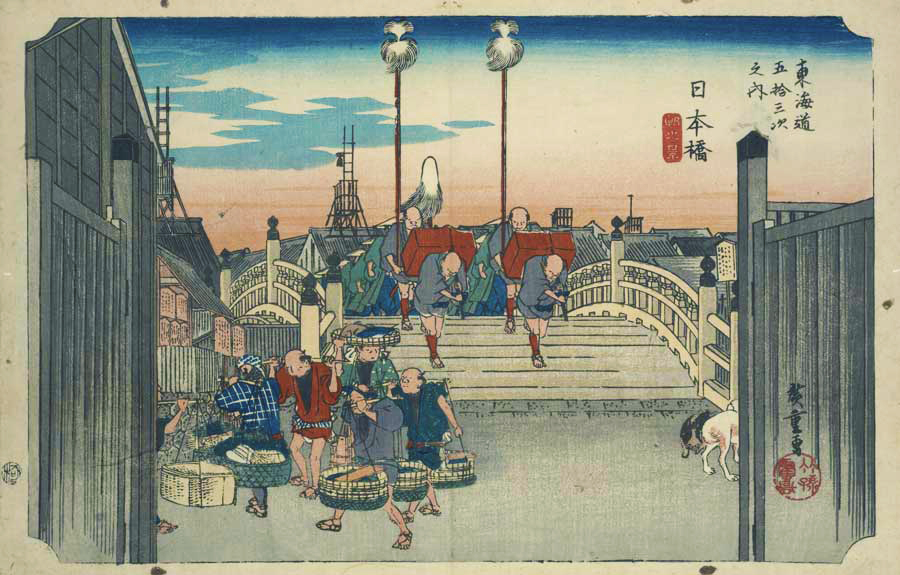

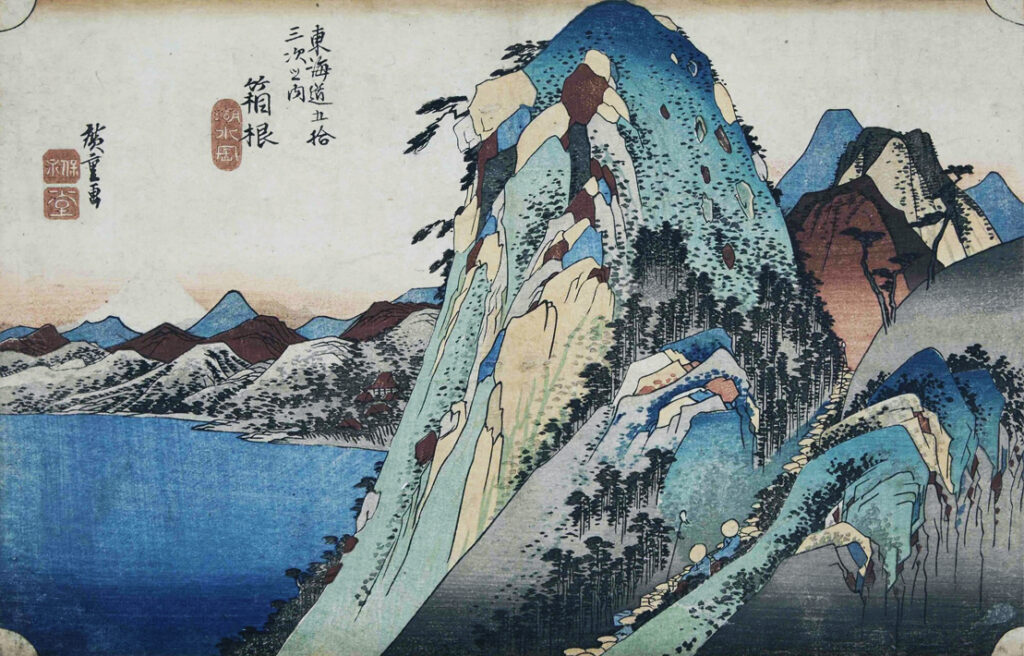

この日、私は中之島香雪美術館で開催されている北斎と広重展に赴いた。

大阪は商人の都というだけあって、武家の都である姫路とは異なり近代都市としての自由と開放感に満ちあふれている。

すでに成長が終わったともいえる情緒ある姫路城下町とは違い、商魂たくましい庶民のバイタリティが頼もしい。

さて庶民の文化が華咲いた全盛期といえば、江戸後期の文化文政時代だ。

北斎と広重の両名は文字どおり文化文政期の代表格の浮世絵師であり、世界的に後代に影響を与えた巨匠である。

前々から浮世絵は通常の絵画とは違い、どちらかと言えばデザイン画の趣きが強い平面作品だと個人的には感じている。

つまり簡略化された「美意識」というわけだ。

それは無意識に感受性から生まれた美意識ではなく、明らかに試行錯誤のうえに辿りついた作為的な美的感覚なのだろう。

その感性は私たち日本人を形作ったDNAに秘められている特質のようにも思える。

なぜなら私たち日本人は、古来より何かを発明してきたというよりも、海外から伝来されてきたモノに対して改造改良を加えてきた意匠的要素がある民族だからだ。

いわば特許よりも実用新案に優れたデフォルメ文化を有していると思える。

話が若干ずれたので戻そうかと思うが、世間一般的には浮世絵師として葛飾北斎と歌川広重はライバル関係にあると思われており、年齢差も親子ほどある。

確かに彼らは歴史を紐解くところ、お互いを意識をしている感覚があったように思う節がある。

しかしライバルというよりは、むしろお互いの存在感を認め合っていたような師弟関係に私は思えた。

北斎が富士を題材に描いた作品により、花の大江戸の精神性を具現化し、一方で広重が東海道を表現する事によって江戸の価値観を日本文化の精華として完成させたといった具合だ。

要約すれば二人の関係性には持ちづ持たれずといった師弟の関係性を見出すことができるというわけだ。

古今東西、優れた芸術は敵対関係によって誕生するものではなく、むしろ醸成された庶民文化による融合から誕生するものだ。

そのことから天才絵師葛飾北斎に跡を任された絵師こそ、他ならぬ歌川広重だと言い換えた方がしっくりくる。

これはあくまでも私の自論であって、世間一般の持論ではないのでご容赦願いたい。

なにせ私はその時代に生きたわけではなく、この時代に生きる一介のクリエイターにすぎないからだ。

そして今回の学びはもう一つある。

それは香雪美術館のコレクションの礎となった村山龍平氏の生き方である。

氏は朝日新聞社の創業者だ。

明治維新後、外国資本による海外流失からわが国文化の名品の数々を守り抜いた実業家であり、当時の日本財界人の重鎮である。

文字どおりわが国の文化保護の大功労者であり、明治・大正期の重要人物として位置し近代日本をつくった一人といえよう。

雑学ではあるが、明治の大文豪で知られる夏目漱石の才能を見出し、彼を自社の編集長に大抜擢した人物でもある。

文化だけでなく文化人を見抜く眼力はさすがであるというべきか、むしろこれが一流たる一流の所以なのだろう。

クリエイターであると同時に実業家であるイケゾエガレ&ロミオにとって、村山龍平氏は阪急ホールディングス創業者である小林一三氏、そして私たちが経済薫陶を受けた某実業家と並び模範とする三大実業家の一人と考える。

確かにクリエイターにとって自身の作家活動において経済的な意味での支援者は、代表作や傑作を生みだしていくうえで必要不可欠な存在ともいえるわけだが、アートマネジメントの乏しい現代日本においては、クリエイターが経済的支援者を得ることは大変困難を伴う。

それゆえに私たちイケゾエロミオは、其々が自身の作家活動をするうえで従来の経済支援者との共同作業という伝統に「挑戦」を試みている。

それは作家自らが実業を営み、自らをプロデュースをする半芸半商のスピリッツだ。

そしてそれを兵庫県の一地方都市であり、郷里でもある姫路経済圏にて兄弟の力で実現させようとしている。

この実業スタイルを生み出すにおいて、「新聞王」の異名をもつ実業家 村山龍平氏の生き方は大変参考になる。

イケゾエロミオは、自らの人生の中でクリエイターと事業家という二人分の人生を歩みながら楽しんでいるのだ。

だから今日も猫の手も借りたいほど忙しいというわけだが、あいにく私は猫アレルギーのために猫嫌いである。

展覧会の帰路に夏目漱石の「吾輩は猫である」を静かに読んでいる中高生をみて思う。

文:イケゾエロミオ 編集:琳派編集部